В октября этого года ФРГ и Европа отмечают круглую дату - 35 лет объединения Германии.

Еще недавно эта дата, а также падение Берлинской стены, считалась поворотным моментом в истории не только немецкого народа, но и всего континента, началом новой эры, одним из шагов, который открыл путь к объединению Европы и созданию Европейского Союза.

Но на юбилейных мероприятиях в нынешнем году превалировали тревожные ноты. Причина понятна: нарастающие экономические, геополитические и внутриполитические проблемы ЕС.

"Наша страна находится посреди важной, возможно, решающей фазы в своей новейшей истории. В любом случае притягательная сила того, что мы называем Западом, очевидно, ослабевает. Больше не является само собой разумеющимся то, что мир ориентируется на нас, что подражает нашим ценностям свободной демократии. Против нас формируются новые альянсы автократий, они атакуют либеральные демократии как форму жизни. Наш свободный образ жизни подвергается атакам не только извне, но и изнутри", - заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Между тем события, связанные с объединением Германии, отдаются эхом в том числе и в связи с войной в Украине.

Речь идет о заявлениях РФ, что 35 лет назад, в процессе воссоединения ГДР и ФРГ, Запад дал обещание Москве не расширять НАТО на восток. И нарушение этого обещания, как утверждают в Кремле, стало одной из главных причин начала нынешней полномасштабной войны, задачей которой, как говорят российские власти, является "не допустить приближения НАТО".

В Украине и на Западе такую трактовку отвергают. Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что никто никаких обещаний не давал. В Киеве утверждают, что причиной войны является стремление Москвы подчинить себе Украину и ликвидировать украинскую идентичность.

Тем не менее тема обмана Западом России с расширением НАТО на восток во время объединения Германии остается одной из доминирующих в Москве и в последнее время поддерживается отдельными политиками на Западе.

Давалось ли на самом деле такое обещание и как вообще происходил процесс объединения Германии, читайте в исторической реконструкции "Страны".

Раскол, который устраивал всех

Германия была расколота еще в 1945-м вследствие ее капитуляции в войне. Ее разделили на четыре оккупационные зоны, чтобы решить, что с ней в итоге делать. Рассматривались разные варианты, в том числе дробление на массу мелких осколков по принципу княжеств, существовавших до первого объединения страны в 1871-м.

Собственно, в тот момент формально страну разделили на 17 мини-государств (земель):

- пять - в советской зоне оккупации (Мекленбург-Померания, Бранденбург, Саксония-Анхальт, Саксония и Тюрингия),

- четыре - в британской (Шлезвиг-Гольштейн, Гамбург, Нижняя Саксония, Северный Рейн-Вестфалия),

- три - во французской (Рейнланд-Пфальц, Баден, Вюртемберг-Гогенцоллерн), плюс Саарланд, протекторат Франции,

- четыре - в американской (Бремен, Гессен, Вюртемберг-Баден, Бавария).

Но дальше этот вопрос заглох, поскольку победители Второй мировой побили горшки и единая договоренность о будущем немецкого государства стала невозможна.

В 1947-м США и Великобритания объединили свои оккупационные зоны в "Бизонию", а спустя два года в это объединение скрепя сердце отдала свою зону Франция. И 23 мая 1949 года всё это превратилось в Федеративную Республику Германию (ФРГ).

Москва несколько месяцев размышляла, что ей делать со своей зоной, и в итоге 7 октября того же года создала Германскую Демократическую Республику (ГДР). На этом процесс раскола на два немецких государства завершился.

Правда, после этого с предложением объединить Германию и сделать ее нейтральной страной выступил Иосиф Сталин. Но холодная война уже была в разгаре и Запад сходу отмел эту идею Москвы.

Однако дело было не только в позициях СССР и США. Хотя все называли немецкий раскол противоестественным, на самом деле слишком многим он был выгоден. Например, Франции и Великобритании, поскольку устранял потенциального конкурента в борьбе за неформальное лидерство в Европе. Польше (точнее, ее социалистическим властям) – поскольку она не имела общей границы с враждебной ФРГ, которая долгое время не признавала послевоенных восточных границ. А самое главное – сохранение статус-кво стало целью властей самих немецких государств: и в Бонне (столица Западной Германии), и в Берлине понимали, что объединение может лишить их этой самой власти.

Так что к середине 1980-х уже все свыклись с тем, что Германий две, их признал весь мир, и казалось, что такое положение будет вечным. Однако потом в СССР грянула перестройка, которая среди прочего взорвала и привычное существование Европы.

Карта Европы, какой ее знали четыре десятилетия

Существует устойчивая легенда о том, что советский вождь Михаил Горбачев сознательно сдал социалистический лагерь, включая ГДР, американскому президенту Рональду Рейгану. Правда, детали "сдачи" расходятся: ее относят то ко встрече двух лидеров в Рейкьявике в 1986-м, то к визиту Горбачева в Америку в декабре 1988-го. Но рассекреченные американские архивы конца 1980-х нанесли по этой легенде сокрушительный удар.

Так, согласно записи одной из бесед вице-президента США и уже избранного, но еще не принявшего присягу президента Джорджа Буша в декабре 1988-го, после отъезда Горбачева он сказал в узком кругу, что объединение двух Германий – это вопрос десятилетий.

И в самом деле, это объединение вовсе не выглядело неизбежным. Пример двух Корей, который тоже выглядит противоестественным, является доказательством того, что при определенных раскладах две Германии и даже два Вьетнама могли сохраниться вплоть до сегодняшнего дня.

Но обстоятельства сложились именно так, как сложились. И дело было вовсе не в самих немецких государствах, а во внутренней экономической ситуации в Советском Союзе, которая с нарастающей скоростью скатывалась к кризису.

Факторов, ведших к этому кризису, имелось немал: и в целом неэффективность плановой экономики, и антиалкогольная кампания 1985 года, и дорогостоящая война в Афганистане, и Чернобыльская катастрофа 1986-го, и падение мировых цен на нефть и газ в том же 1986-м.

Дальше - больше: начались волнения в союзных республиках. Первым вспыхнул нагорный Карабах. Но все шло к тому, что им дело не ограничится.

Усугублялись экономические проблемы, рос дефицит.

На этом фоне Горбачев решил начать "сброс" внешних обязательств СССР.

В феврале 1989-го Советский Союз ушел из Афганистана. И хотя Москва старалась укрепить подконтрольный ей режим в Кабуле, всем стало очевидно, что она начала сдавать своих союзников. Советские руководители могли даже не делать заявлений по этому поводу, но соответствующее настроение передавалось в том числе властям стран соцлагеря в Восточной Европе, которые стали чувствовать себя неуверенно – и эта неуверенность в свою очередь проникала в общество.

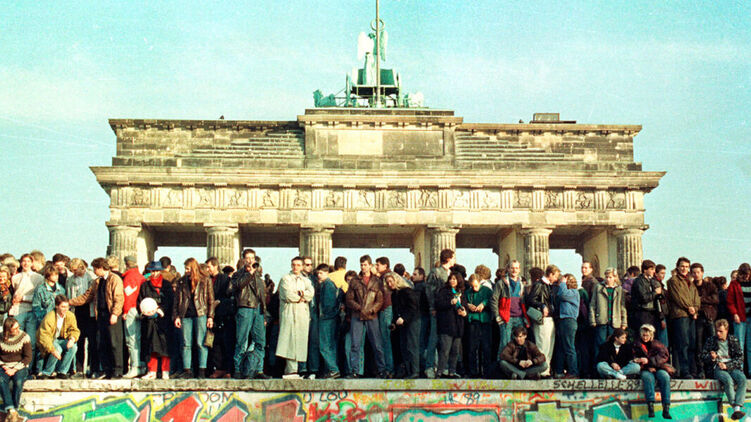

Первую брешь в "железном занавесе" пробила Венгрия, которая и до этого была "самым демократическим бараком соцлагеря": в июне 1989-го ее руководство приняло решение открыть границу с Австрией. После этого "прорывы" стали происходить один за другим, и ликвидация "занавеса" завершилась 9 ноября легендарным падением Берлинской стены, которая отделяла социалистический Восточный Берлин от капиталистического Западного, а символически разделяла две Германии.

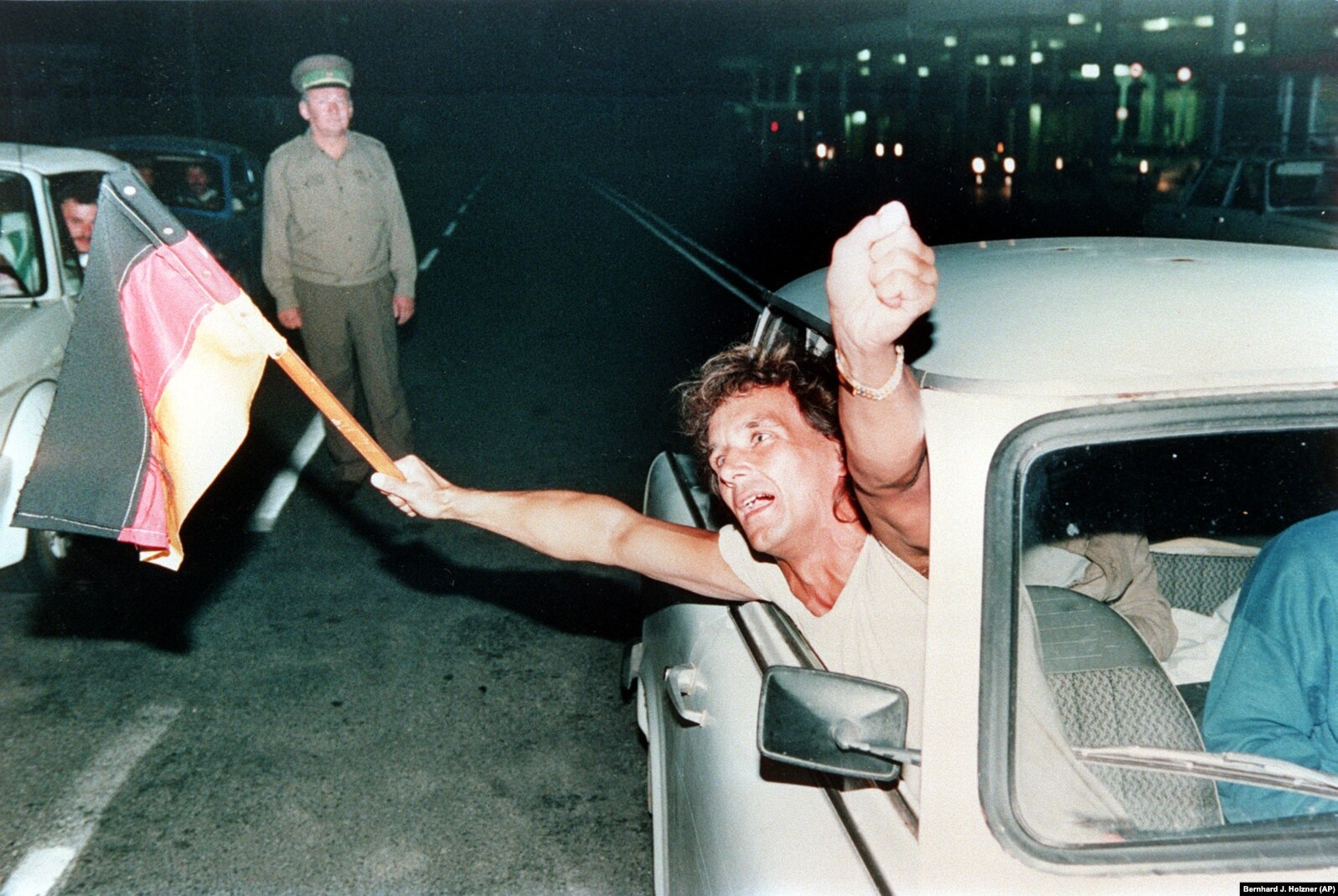

Сентябрь 1989. Восточный немец пересекает венгерско-австрийскую границу с флагом ФРГ

Призыв на развалинах церкви

Как ни парадоксально, но сразу после падения Берлинской стены вопрос об объединении двух Германий все еще не казался предрешенным.

Руководство ФРГ происходящие перемены одновременно радовали и пугали. В декабре 1989-го в стране уже начиналась кампания перед выборами в бундестаг, которые должны были состояться спустя год.

Поэтому первоначально канцлер ФРГ Гельмут Коль не торопился гнать лошадей, опасаясь разных сюрпризов и непредсказуемого развития ситуации. А главное, не была до конца понятна позиция стран - победительниц во Второй мировой войне: как они отреагируют на происходящее (особенно СССР, но и с другими были вопросы).

Однако постепенно процессы начали подталкивать немецкое руководство занять более активную позицию.

В ФРГ в момент падения "железного занавеса" ввели правило, по которому каждый восточный немец при пересечении границы получал "приветственные" 100 западных марок (Begrüßungsgeld). Однако выяснилось, что за границу массово хлынули любители дармовщины, которые приезжали в ФРГ, получали сто марок, прогуливали их или скупались на них, возвращались назад и вскоре снова ехали по проторенному маршруту. Из-за этого всего за месяц западногерманский бюджет похудел на 2 млрд марок.

Коль понял, что политика открытости вместо дивидендов может привести к экономической катастрофе и провалу на выборах, – и следствием этого понимания стал вывод о том, что необходимо форсировать процесс объединения двух Германий.

Но был один нюанс: в ГДР находилась самая мощная зарубежная группировка Советской Армии – ГСВГ (Группа советских войск в Германии), которая делала невозможным поглощение этой страны без согласия СССР. А его получение выглядело очень проблемным.

Сейчас в Германии распространена версия о том, что стартовой точкой процесса объединения стало возвращение из Москвы в декабре 1989-го журналиста и главы корпункта советского агентства АПН в Бонне Николая Португалова, который передал властям ФРГ некое послание из Кремля, воспринятое Колем как согласие СССР на объединение Германии.

Фактически эту версию в интервью "Коммерсанту" в 2019 году подтвердил бывший посол Советского Союза и РФ в ФРГ Владислав Терехов. По его словам, Португалов передал письмо секретаря ЦК и в прошлом посла в ФРГ Валентина Фалина Гельмуту Колю.

"Что касается письма Фалина, это была в известной мере роковая ошибка. Его целью, как кажется, было удержать немецкую сторону от форсирования событий, рассмотрение идеи будущей немецкой конфедерации. Он думал, видимо, что предупреждает Коля об осторожности, об учете мнения СССР. К сожалению, руководством ФРГ это послание было прочтено по-иному. Советник Коля по международным вопросам Хорст Тельчик принес этот документ Колю со словами: "Русские уже думают о воссоединении Германии!" Канцлер воспринял написанное Фалиным как сигнал из Москвы, расширил и активизировал свои предложения по этому вопросу", - заявил Терехов.

В то же время рассекреченные документы свидетельствуют, что в ноябре 1989-го Горбачев был противником объединения, о чем и заявил тогдашнему генеральному секретарю правящей Социалистической единой партии ГДР Эгону Кренцу.

"Все серьезные политические деятели – и Тэтчер, и Миттеран, и Андреотти, и Ярузельский, и те же американцы, хотя в позиции последних сейчас проявляются некоторые нюансы, – не стремятся к объединению Германии. Более того, в нынешних условиях оно имело бы взрывной характер", – сказал тогда советский лидер.

И он не врал. Правда, о позиции итальянского премьера Джулио Андреотти и польского вождя Войцеха Ярузельского свидетельств не осталось, но вот в отношении французского президента Франсуа Миттерана известно, что он в сентябре 1989-го даже предложил Горбачеву вместе приехать в Берлин и поддержать Хонеккера, под которым зашаталось кресло (в декабре он все-таки съездил туда сам, подписав экономическое соглашение, но уже не с Хонеккером). Больше того, сейчас уже известно содержание бесед Миттерана с британским премьером Маргарет Тэтчер: оба политика открыто высказывали опасения относительно того, что объединенная Германия будет столь же опасна, как и при Гитлере.

"Мы победили немцев дважды! И теперь они снова тут как тут!" – заявляла тогда Тэтчер.

Кстати, в той же беседе с Кренцем Горбачев сказал, что категорически против объединения двух Германий выступает лидер Социал-демократической партии ФРГ, тогдашней главной оппозиционной силы в стране, Вилли Брандт, по мнению которого ликвидация ГДР стала бы "крахом для социал-демократов".

Однако это понимал не только Брандт, но и Коль, который как раз этого краха и добивался. Поэтому, согласно распространенной версии, немецкий канцлер, получив через Португалова "сигнал из Москвы", решил действовать.

19 декабря канцлер прибыл в восточногерманский Дрезден, начав первый за всю историю визит лидера ФРГ в ГДР. Там он провел переговоры с премьером Госсовета (правительства) восточной республики Хансом Модровым, после которых на совместной пресс-конференции Модров заявил, что верит в "существование двух независимых друг от друга суверенных германских государств".

Но Коль не сказал Модрову, что накануне переговорил с американским президентом Бушем и выложил тому план объединения двух Германий. Этот план не предусматривал конкретных сроков, однако, по воспоминаниям сотрудников канцлера, он сам рассчитывал на 3-4 года.

В соответствии с этим планом Коль изменил график своей поездки и после обеда отправился на площадь перед разрушенной в 1945-м и сознательно не восстановленной церковью Фрауэнкирхе, где – после "братания" с местными жителями – выступил с 15-минутной речью.

19 декабря 1989. Легендарная речь Коля в Дрездене

Речь была довольно осторожной: канцлер говорил о том, что при решении немецкого вопроса нужно учитывать мнения соседних государств. Но в сухом остатке от всего выступления выделялась одна ключевая фраза: "Моей целью, если позволит история, было и остается достижение единства немецкой нации".

Кстати, именно эта речь подтолкнула пойти в политику 35-летнюю сотрудницу Академии наук ГДР Ангелу Меркель, которая до этого не участвовала ни в штурме Берлинской стены, ни даже в постоянных антиправительственных демонстрациях осенью 1989 года. Больше того, "походом в политику" ее шаг можно назвать условно: Меркель просто перешла на работу оператором ЭВМ в одну из новых партий "Демократический прорыв" (Demokratischer Aufbruch), в которой, правда, быстро продвинулась до должности фактического пресс-секретаря.

Выборы в ГДР в марте 1990-го (это их потом Меркель будет вспоминать во время переговоров о Донбассе как пример того, что демократические выборы могут проводиться и в присутствии войск чужого государства) DA провалила, набрав 0,9% голосов, но она заранее вошла в блок с будущими триумфаторами – восточногерманским клоном ХДС, что и обеспечило будущей фрау канцлер теперь уже реальное вхождение в политику: ее как пресс-секретаря взял к себе Гюнтер Краузе – главный советник нового премьера ГДР Лотара де Мезьера, и вскоре Меркель уже стала пресс-секретарем последнего лидера Восточной Германии.

Карьеры в ту бурную эпоху делались быстро – но так же быстро и ломались: после объединения двух Германий де Мезьер стал министром в правительстве Коля, но ушел в отставку уже спустя два месяца, после того, как Der Spiegel опубликовала расследование о нем как агенте "Штази" (восточногерманского аналога КГБ). А вот его пресс-секретаря ждало совсем другое будущее, о котором в 1990-м, конечно, никто не знал.

.jpg)

Август 1990. Лидер ГДР Лотар де Мезьер и его пресс-секретарь Ангела Меркель

Ва-банк Гельмута Коля

Все эти карьеры развивались почти незаметно на фоне глобальных событий той эпохи. В течение следующего месяца Колю пришлось выдерживать давление со стороны союзников – французского президента и британского премьера, но в итоге те, убедившись в повальном стремлении жителей ГДР к объединению, отступились. Но еще более важно было то, что проект объединения Германии поддержали США. Против воли Вашингтона страны западной Европы идти не могли.

Уже в январе 1990-го Миттеран сокрушенно говорил Тэтчер, что теперь единая Германия возьмет в свою зону влияния всю Восточную Европу, оставив Франции лишь Румынию и Болгарию.

"Но не воевать же с Германией", – добавил он.

Получив вынужденное согласие западных соседей, Коль 10 февраля 1990 года отправился в Москву. Позже ездившие с ним советники вспоминали, что немецкий канцлер был готов заплатить СССР за объединение до 50 миллиардов марок в течение нескольких лет, но Горбачев на переговорах финансовый вопрос вообще не поднял. Он больше говорил о геополитических вопросах: сначала о нейтральной единой Германии (на что Коль не согласился), потом о том, что ГДР не должна стать частью НАТО, то есть там не должны размещаться иностранные войска и ядерное оружие (на это канцлер согласился).

После встречи лидер ФРГ заявил: "Москва впервые с 1945 года признала право немцев на самоопределение. Эта встреча стала важной вехой на пути к воссоединению. Это хороший день для Германии – и счастливый день для меня лично".

10 февраля 1990. Горбачев сделал "хороший день" для Коля

Что касается Горбачева, то он удовлетворился договоренностями с Колем и фактически забыл о немецком вопросе, поскольку ситуация в СССР уже была кризисной: Армения и Азербайджан вовсю конфликтовали из-за Карабаха, Литва и Грузия поставили вопрос о выходе из Советского Союза – и все это на фоне тотального дефицита продуктов, который наблюдался теперь даже в столице.

Тем временем, как уже упоминалось, в ГДР прошли свободные парламентские выборы, на которых победил местный ХДС. Теперь не осталось никаких препятствий для объединения двух Германий, и Коль, уже никого не спрашивая, начал форсировать события.

18 мая 1990 года между ФРГ и ГДР был подписан договор о валютном, экономическом и социальном союзе, согласно которому с 1 июля на территории Восточной Германии начинала ходить западнонемецкая марка. Для восточных немцев был введен льготный обмен один к одному, и это несмотря на то, что марка ФРГ в тот момент являлась самой твердой валютой мира, а марка ГДР на мировом рынке вообще не котировалась.

1 июля 1990. Восточные немцы празднуют приход западногерманской марки

Но этот шаг, которым купили восточных немцев, перевернул все договоренности. Дело в том, что советские военнослужащие ГСВГ получали зарплаты в восточных марках, которые переводили из Москвы в банки ГДР. Теперь же эти марки превращались в фантики, и войска СССР оставались без денег.

Москва поняла, что вопрос нужно решать быстро, идя на уступки по всем остальным позициям. Горбачев и Коль уже в июле договорились о том, что зарплаты советским военным будут выплачиваться из западногерманского бюджета, но ценой такого решения стало то, что СССР полностью устранился от дальнейшего процесса немецкого объединения, в том числе отказывался от требования не принимать в НАТО ГДР.

31 августа две Германии подписали договор об объединении, причем со стороны Берлина подписантом стал тот самый Краузе, который дал стартовый толчок карьере Меркель. Согласно этому договору, с 3 октября ГДР прекращала свое существование.

12 сентября в Москве состоялось подписание соглашения "2+4", то есть лидеров двух немецких государств, а также представителей СССР, США, Франции и Британии, которое в принципе ничего нового не добавляло, но фиксировало признание объединенной Германии и уже сложившейся ситуации: безъядерного статуса страны и границы с Польшей по Одеру и Нейсе. Не всем в ФРГ это понравилось, но для Коля такое соглашение было небольшой ценой, позволившей провести объединение Германии до декабрьских парламентских выборов.

3 октября 1990 года, за четыре дня до своего 46-летия, Германская Демократическая Республика прекратила свое существование. Еще спустя 11 дней – 14 октября – бундестаг ФРГ проголосовал за включение в состав страны пяти земель, образованных на месте бывшей ГДР (тех самых, которые создали сразу после войны, но отменили в 1952-м). И хотя Днем немецкого единства считается 3 октября, именно 14-го процесс юридического оформления объединенной Германии был завершен.

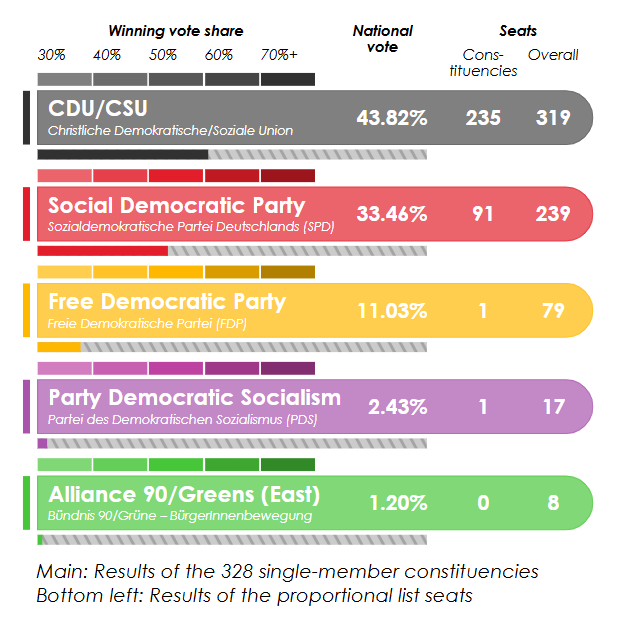

2 декабря 1990-го – впервые с 30-х годов – прошли парламентские выборы в едином немецком государстве. Христианские демократы Коля на них победили, но отнюдь не сокрушительно, как боялись социал-демократы: ХДС набрала 36,7% (плюс 7,1% союзного баварского ХСС), СДПГ – 33,5%. Больше того, все три партии потеряли от 2,3 до 3,5% – из-за того, что свою долю отхватили политсилы экс-ГДР – Партия демократического социализма (бывшая СЕПГ) и "Альянс-90" (вскоре влилась в Партию зеленых).

Так что никакого триумфа христианских демократов не произошло. Наоборот, именно с момента объединения двух Германий начался отнюдь не выгодный для ХДС процесс переформатирования немецкого политического поля, итоги которого мы наблюдаем сегодня.

Выборы 1990-го – победные для ХДС Коля, но совсем не триумфальные

Отрезвление

Несмотря на всю эйфорию от объединительного процесса, восточные немцы уже в том же 1990-м начали понимать, что последствия поглощения ГДР будут вовсе не радужными. С момента создания единого рынка двух стран на полки восточнонемецких магазинов пришли товары из ФРГ и полностью вытеснили местную продукцию. Одновременно развалился экономический блок соцстран – Совет Экономической Взаимопомощи, – и недавние союзники тоже перестали брать товары "Made in DDR". Еще недавно вполне успешная для соцстраны экономика разрушилась за несколько месяцев.

Введение валютного союза и переход на западногерманскую марку привели к тому, что контроль за расходом средств взяло на себя правительство ФРГ – и это в короткий срок привело к закрытию большинства госучреждений, финансировавшихся из бюджета ГДР. В течение 1990-1991 годов 71% восточных немцев были вынуждены поменять работу либо оказались безработными, многим из них пришлось мигрировать в западную часть единой страны. В итоге население бывшей ГДР за 15 лет после объединения уменьшилось на 13%, а по всей Германии выросло на 4%.

Правительство ФРГ, переехавшее в Берлин, принимало немало программ, направленных на экономическую и ментальную интеграцию восточных немцев в общегерманское пространство. Но даже сейчас, 35 лет спустя, реализовать популярный в 1990 году лозунг "Мы – единый народ" не удалось.

Экономическое отставание пяти восточных земель привело к тому, что начала расти популярность ПДС, теперь трансформировавшейся в объединение "Левых", которое звезд с неба не хватает, но свою постоянную нишу в немецкой политике заняло, взяв на выборах 2025 года почти 9% (и еще 3,4% получила отколовшаяся от "Левых" партия уроженки восточногерманской Йены Сары Вагенкнехт). Больше того, влияние "Левых" в 2025-м оказалось наиболее сильным среди молодежи: в этой возрастной категории они взяли 20%.

Но левые – это не самая большая головная боль "старых" немецких партий. Восточная Германия привнесла в политическое поле страны новый (или забытый старый) тренд – ультраправых.

Все годы с момента раскола Германии и до ее объединения в ФРГ проводилась политика покаяния за грехи Третьего рейха, в соответствии с которой быть ультраправым, то есть чем-то вроде нациста, казалось постыдным. В ГДР же считалось, что все жители поддерживают коммунистическую идеологию, поэтому никакого покаяния им не требуется. В результате, когда коммунизм сошел со сцены, в пяти восточных землях образовался идеологический вакуум, когда значительная часть населения не хотела возврата в социализм и не голосовала за левых, но при этом не поддерживала правящие "западные" партии, поскольку они не обеспечили жителям бывшей ГДР экономическое равенство. При этом население пяти восточных земель не имело "антинацистской прививки", которую десятилетиями делали "западным".

Образовавшийся вакуум заполнила "Альтернатива для Германии". В отличие от "Левых", ее нельзя назвать "восточной" партией (глава "АдГ" Алис Вайдель – уроженка ФРГ), но без бывшей ГДР она была бы невозможна. К тому же менее известный, но в реальности более влиятельный сопредседатель партии Тино Хрупалла – бывший гэдээровский школьник из восточного Вайсвассера.

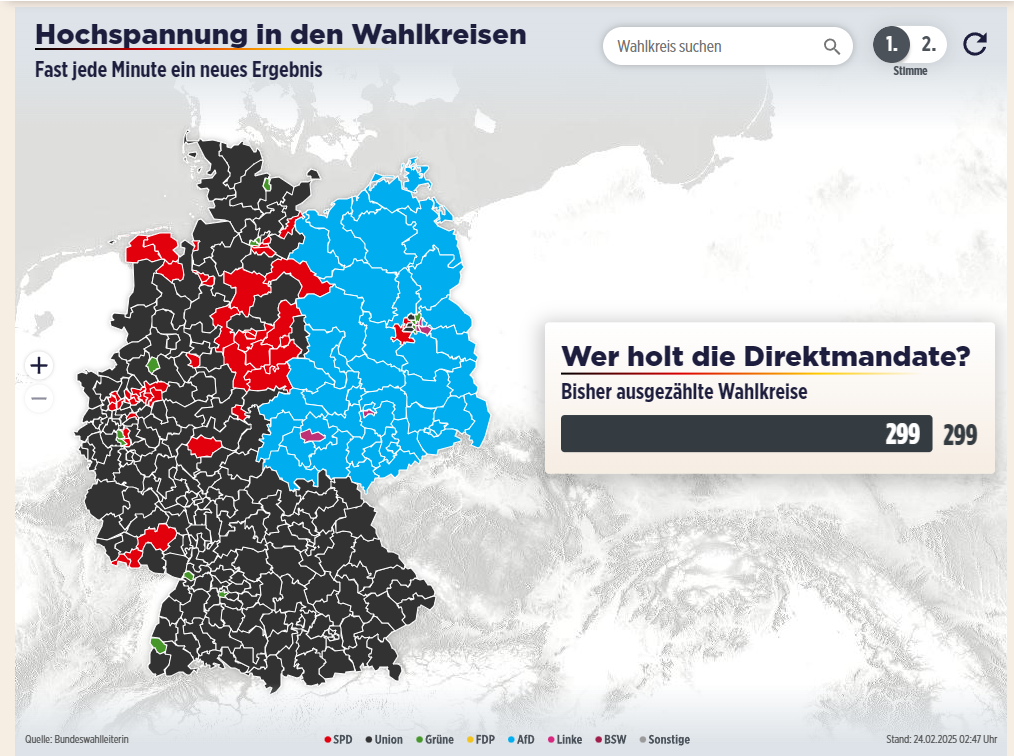

В 2025 году Германия оказалась расколотой так, как будто никакого объединения 1990 года не было. Вот результаты выборов в пяти восточных землях (показаны только партии, набравшие более 10%):

Мекленбург-Передняя Померания: АдГ – 35,1%, ХДС – 17,8%, СДПГ – 12,4%, "Левые" – 12%, ССВ (Союз Сары Вагенкнехт) – 10,5%;

Бранденбург: АдГ – 32,5%, ХДС – 18,1%, СДПГ – 14,8%, "Левые" – 10,7%, ССВ – 10,7%;

Саксония-Анхальт: АдГ – 37,2%, ХДС – 19,1%, ССВ – 11,2%, СДПГ – 10,9%, "Левые" – 10,8%;

Саксония: АдГ – 37,6%, ХДС – 19,4%, "Левые" – 11,8%;

Тюрингия: АдГ – 38,8%, ХДС – 17,5%, "Левые" – 15,3%.

В каждой из восточных земель ультраправые и левые суммарно взяли более 50% голосов, в то время как из всех западных они только в одной (Бремене) перешли порог в 30%. И наоборот: старые партии (ХДС/ХСС, СДПГ, Зеленые и СвДП) во всех западных землях берут 60-70%, а из всех восточных только в Бранденбурге преодолели планку в 40%. Во всех статистических выборках не указывается Берлин, который состоит из западной и восточной частей и в силу этого суммарно находится посредине.

Больше того, уже после выборов ситуация для старых партий только ухудшилась, поскольку занявшая на них второе место "АдГ" уже несколько месяцев является лидером партийных рейтингов. В результате складывается парадоксальная ситуация: 35 лет назад произошло государственное поглощение Западной Германией своего восточного соседа, а теперь происходит политическое поглощение Восточной Германией "западников". Или, по крайней мере, сильное переформатирование политического поля Германии с учетом "восточного" фактора.

Карта выборов-2025: граница ГДР никуда не делась

Было ли обещание не расширять НАТО?

Теперь подойдем к теме, о которой мы писали в начале текста: было ли во время объединения Германии дано обещание Москве не расширять НАТО на восток, как заявляют в Кремле?

Ключевым пунктом в этой истории является приезд в Москву госсекретаря США Джеймса Бейкера 9 февраля 1990 года, во время которого и прозвучало заявление, до сих пор остающееся предметом споров.

Официальная позиция РФ заключается в том, что в тот день Бейкер дал обещание не расширять НАТО на восток, которое позже было нарушено. В НАТО это опровергают.

Что же произошло на самом деле?

Итак, 9 февраля 1990 года Бейкер прибыл в советскую столицу. Темой его приезда был немецкий вопрос: Штаты к тому времени уже не только поддержали, но и активно продвигали объединение ФРГ и ГДР, и госсекретарь намеревался получить согласие на него Москвы.

Бейкер предложил Горбачеву создать описанный выше формат "2+4", в котором будет решаться немецкий вопрос, – то есть под финальным документом должны были стоять подписи представителей двух Германий и четырех стран, разделивших Германию в 1945-м: США, СССР, Франции и Британии.

Отдельно в этом контексте стоял вопрос о том, войдет ли в НАТО бывшая ГДР. Госсекретарь, который перед приездом в Москву провел детальную беседу с западнонемецким коллегой Гансом-Дитрихом Геншером, изложил советскому лидеру план, придуманный в Бонне: после объединения Германии западная часть страны остается в НАТО, а восточная - вне блока, то есть в ней не будут размещаться иностранные войска.

Горбачев, который пытался еще сохранить старое требование Москвы, по которому объединенная Германия должна быть нейтральной, четкого ответа на это предложение не дал и перевел тему в более глобальное русло – относительно нерасширения НАТО на восток вообще.

Тут следует отметить, что этот вопрос не был новым для Бейкера: за два дня до его поездки в Москву Геншер на совместной пресс-конференции с госсекретарем четко заявил, что "у НАТО нет намерений расширяться на восток".

Поэтому у Бейкера не возникло никаких сложностей, когда советский лидер поднял эту тему. Ответ госсекретаря и является той самой легендарной цитатой: "Советскому Союзу и другим европейским странам важно иметь гарантии того, что если Соединенные Штаты будут сохранять в рамках НАТО свое присутствие в Германии, то не произойдет распространения юрисдикции или военного присутствия НАТО ни на один дюйм в восточном направлении".

Сейчас часто ставится вопрос, почему Горбачев в тот же день не зафиксировал эту договоренность на бумаге. Существуют два варианта ответа. Формальный состоит в том, что в феврале 1990 года все бывшие соцстраны еще входили в восточный военный блок – Организацию Варшавского договора (ее распустят только 1 июля 1991 года), а потому фиксация вопроса об их отношении к НАТО выглядела бы юридическим нонсенсом. Неформальный ответ состоит в том, что 9 февраля Горбачев еще рассчитывал убедить руководство ФРГ вывести всю Германию из НАТО, поэтому не хотел ставить подпись под обязательством, в котором будет зафиксировано "всего лишь" нерасширение НАТО на восток.

Но на следующий день состоялись переговоры Горбачева с канцлером ФРГ Гельмутом Колем, на которых западнонемецкий политик категорически отказал советскому лидеру в отношении нейтральной Германии.

При этом на Западе тогдашние заявления по поводу того, что НАТО не будет расширятся ни на один дюйм на восток, часто трактуют как обещание не размещать свою инфраструктуру на территории ГДР, а не как согласие на то, что Польша и другие страны восточного блока никогда не станут членами Альянса.

Однако за пять дней до российского вторжения в Украину, 18 февраля 2022 года, немецкий Der Spiegel опубликовал документ, в котором содержался отчет о встрече представителей США ФРГ, Франции и Британии в Бонне 6 марта 1991 года - то есть уже после объединения Германии.

На этих переговорах обсуждали неформальную заявку Польши и Венгрии на вступление в Альянс, и все четыре западных дипломата сказали свое категорическое "нет", при этом ссылаясь на обещания, которые были даны СССР на переговорах в формате "2+4".

В частности, представитель США Раймонд Зейтц, согласно документу, заявил: "Мы ясно дали понять Советскому Союзу в формате "2+4" и на других переговорах, что мы не будем извлекать выгоду из отвода советских войск из Восточной Европы… НАТО не должно расширяться на восток ни официально, ни неофициально".

Другими словами, обещания о не расширении НАТО на восток, судя по всему, были. Однако, их дали в устной форме и не зафиксировали в каких-либо официальных документах.

Почему фиксации не потребовал Горбачев? Судя по всему, это было связано с тем, что внутренняя ситуация в Советском Союзе быстро скатывалась в пропасть, и Горбачев, который искал помощи на Западе, уже не мог ставить Западу условия, так как не хотел усложнять свои отношения с ним. Хотя с учетом тех огромных ставок, которые стояли на кону в связи с объединением Германии, а также на тот момент совершенно гипотетической вероятности вступления в НАТО стран Варшавского договора, вряд ли бы США и другие западные государства сильно сопротивлялись, если Москва настаивала на письменной и официальной фиксации нерасширения НАТО на восток в основополагающих договоренностях об объединении Германии.

При этом распространено мнение, что после 1991 года об обещаниях нерасширения НАТО Россия вообще не вспоминала вплоть до 2021 года, когда начала готовить вторжение в Украину.

Однако это не так.

Об этих обещаниях постоянно напоминал американцам еще Борис Ельцин в начале 1990-х, когда появились первые сигналы о возможности принятия восточноевропейских стран в НАТО.

А не так давно рассекреченном Госдепом письме Ельцина Биллу Клинтону от 15 сентября 1993 года тогдашний президент РФ заявлял: "не только оппозиция, но и умеренные круги [в России], несомненно, воспримут это (расширение НАТО на восток - Ред.) как своего рода неоизоляцию нашей страны в диаметральной оппозиции к ее естественному допуску в евроатлантическое пространство".

При этом Ельцин прямо ссылался на события 1990 года, утверждая, что "дух" договора об объединении Германии "исключает возможность расширения зоны НАТО на восток".

Неоднократно Кремль высказывался против принятия в Альянс бывших членов Организации варшавского договора и в последующие годы.

Однако РФ находилась в таком глубоком кризисе и так сильно зависела от поддержки Запада, что на эти заявления и протесты в США и Европе обращали мало внимания. Тем более что и сама Россия при Ельцине в целом придерживалась курса на интеграцию в западный мир и расширяла сотрудничество с НАТО. Видимо, поэтому на Западе считали, что больших проблем с РФ из-за расширения Альянса не будет.

Но когда в марте 1999 года произошла его первая волна и в НАТО приняли Польшу, Венгрию и Чехию, это вызвало резкую реакцию Москвы.

"Это большая ошибка. Это шаг, ведущий к новой линии раздела в Европе. Расширение НАТО подрывает доверие, которое мы с таким трудом выстраивали после окончания холодной войны. Мы предупреждали, что не можем согласиться с продвижением военной инфраструктуры к нашим границам", - заявлял тогда Ельцин.

Более того, буквально сразу после этого начались бомбежки Югославии, которые еще больше усилили напряжение в отношениях Москвы с Западом и, наложившись на расширение НАТО, сыграли большую роль в развороте России в антизападном направлении (подробно об этом мы писали здесь).

Впрочем, разворот этот тогда еще был не окончательным. Что и показала довольно мягкая реакция Москвы на вторую волну расширения НАТО в 2004 году, когда в Альянс вступили даже бывший прибалтийские республики СССР.

"Мы, конечно, не можем радоваться расширению военного блока, созданного в условиях холодной войны, но будем строить отношения с Альянсом исходя из реалий сегодняшнего дня", - сказал тогда Владимир Путин.

Этому было свое объяснение.

Во-первых, в тот период отношения России и Запада, несмотря на все проблемы, все еще виделись как очень перспективные. Буш ставил Путина всем в пример как "борца с международным терроризмом", бурно развивались экономические связи РФ с Европой. Сам Путин заявлял о желании России вступить в НАТО, хотя и получил отказ.

Во-вторых, Россия была не в том состоянии, чтобы остановить процесс расширения - она только оправлялась от последствий экономического кризиса 1990-х годов.

В-третьих, и в главных, к тому времени Путин начал реализовывать свой большой проект на постсоветском пространстве: объединение вокруг РФ крупнейших стран СНГ, чтобы затем во главе нового образования Россия могла интегрироваться в Европу не на таких правах, как Латвия или Болгария, а на правах одного из лидеров ЕС наряду с Германией, Францией и Британией. В рамках этого проекта красной линией для него стало нерасширение НАТО на территорию СНГ, в первую очередь, невступление в Альянс Украины.

Ухудшение отношений России и Запада как раз и началось после того, как пришедший на волне Майдана президент Виктор Ющенко в 2005 году провозгласил курс на интеграцию Украины в НАТО и даже при поддержке США подал заявку на предоставление ПДЧ в 2008 году, которую, однако, из-за жестко негативной позиции Москвы заблокировали Германия и Франция.

Последующие события - Майдан 2013-2014 годов, аннексия Крыма, война на Донбассе - резко усилили напряжение, которое достигло пика в конце 2021 года, когда Россия фактически выдвинула ультиматум НАТО: отказаться от расширения на восток, в противном случае угрожая войной в Украине.

Ультиматум был отвергнут. В немалой степени потому, что нападение РФ на Украину виделось на Западе не как угроза, ради которой нужно было идти на уступки Москве, а как возможность максимально ослабить Россию и даже нанести "стратегическое поражение", вплоть до свержения Путина. Что касается Украины, то там, с одной стороны, не верили в реальность угроз Москвы, а с другой, были убеждены, что если Россия начнет вторжение, то быстро рухнет под ударом западных санкций.

В итоге ничьи расчеты не оправдались. Россия не смогла провести "маленькую победоносную войну", установив быстро контроль над Киевом. Но при этом она и не рухнула, как надеялись на Западе и в Киеве. И сейчас длится война на истощение, которая приводит к огромным жертвам Украины и России, а также создает все большую угрозу втягивания в нее стран Запада с перспективой перерастания в мировую войну.

В последние годы некоторые представители российской оппозиции продвигают мысль, что расширение НАТО только за счет восточноевропейских стран было ошибкой, так как способствовало пробуждению в Москве темы угрозы с Запада и, соответственно, провоцировало рост антизападных и имперских настроений. По их логике, нужно было принимать в Альянс Россию - одновременно с другими бывшими соцстранами или даже раньше них. Только таким образом можно было бы надежно привязать РФ к западному миру. И тогда вся история Европы пошла бы другим путем. Им оппонируют многочисленные голоса из восточной Европы и Украины, которые доказывают, что Россия всегда имела и будет иметь имперские комплексы, а потому и доверять ей нельзя, а нужно крепить оборону НАТО и принимать туда новые страны, распространяя на них зонтик безопасности Альянса.

История, конечно, не знает сослагательного наклонения.

Но в любом случае очевидно, что ситуация с НАТО и Украиной, безусловно, стала одной из причин, разрушивших отношения Запада и России, приведя к нынешним кровавым событиям. И для восстановления этих отношений, а также для выстраивания системы, в которой будут чувствовать себя в безопасности Украина и другие страны Европы, необходимо решение этого вопроса.